Como a destruição ambiental reforça desigualdades e ameaça comunidades periféricas, quilombolas e indígenas

Um problema invisível aos olhos do poder

O racismo ambiental não é uma coincidência, mas um padrão estrutural que persiste e se intensifica no Brasil. Embora muitas vezes disfarçado sob o discurso de progresso e desenvolvimento, ele se manifesta na forma de despejos forçados, exposição a poluentes, destruição de biomas essenciais e falta de acesso a infraestrutura básica.

No estudo “Racismo e Injustiça Ambiental: A Responsabilidade do Estado na Promoção de um Meio Ambiente Sustentável” (2024), os pesquisadores Arthur de Falco Farias Alves e Thiago Henrique de Paula Silva afirmam que “a histórica desigualdade na distribuição de terras e recursos naturais, marcada pelo racismo, torna as comunidades tradicionais as mais vulneráveis aos impactos ambientais”.

Mas o que isso significa na prática? Significa que, enquanto bairros nobres são protegidos de desastres ambientais, comunidades negras e indígenas são constantemente forçadas a lidar com inundações, queimadas e deslizamentos de terra. Significa que políticas públicas ineficazes perpetuam um ciclo de degradação e exclusão.

A pesquisadora Bárbara Dantas de Sousa, no estudo “Racismo Ambiental e Direito à Cidade: Desafios Diante das Mudanças Climáticas” (2024), reforça essa ideia ao apontar que “populações periféricas são particularmente afetadas, ocupando territórios marcados pela precariedade e maior exposição aos impactos climáticos”.

Essa desigualdade ambiental está tão enraizada que, muitas vezes, nem sequer é percebida como racismo. Mas os fatos falam por si.

Casos que comprovam o racismo ambiental no Brasil

O Afundamento de Maceió: uma tragédia anunciada

O desastre socioambiental de Maceió, causado pela exploração de sal-gema pela Braskem, exemplifica como o racismo ambiental se materializa. Cerca de 60 mil pessoas foram removidas à força de seus lares, transformando bairros inteiros em cidades fantasmas.

Mateus Costa, empresário afetado pela tragédia, descreve a dor do abandono:

“Já imaginou estar em um bairro e o bairro inteiro desaparecer? O bairro não existe mais. Não sobrou nada”.

Cleber Bezerra, aposentado que viveu sua vida inteira na Lagoa Mundaú, relata o impacto humano do desastre:

“Você nasce no bairro; você cresce no bairro; você faz amigos. Quando você se muda para outro bairro, começa tudo de novo, do zero. Não é a mesma coisa”.

O pior é que o desastre poderia ter sido evitado. O professor Abel Galindo alertou décadas antes para os riscos da mineração na região:

“Tudo o que previ em meu relatório está acontecendo agora”.

A população vulnerável pagou o preço da ganância corporativa, e as indenizações foram insuficientes para reparar as perdas irreparáveis.

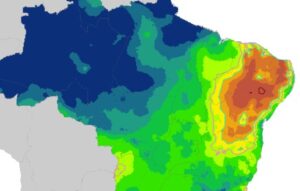

Queimadas e a expulsão de povos tradicionais

Enquanto o mundo discute metas ambientais, o Brasil avança com o desmatamento e as queimadas, atingindo especialmente áreas ocupadas por comunidades quilombolas e indígenas.

Segundo o estudo “Racismo e Injustiça Ambiental: A Responsabilidade do Estado na Promoção de um Meio Ambiente Sustentável” (2024), essas populações são “as primeiras a sentir os efeitos da degradação ambiental, pois dependem diretamente dos biomas para sua subsistência”.

Isso significa que quando uma queimada destrói um território quilombola, não é apenas a terra que se perde – é a cultura, a história e o sustento dessas famílias que desaparecem junto com as cinzas.

“A degradação dos biomas brasileiros expõe a profunda interconexão entre a exploração desenfreada dos recursos naturais e a vulnerabilidade de comunidades historicamente marginalizadas”.

A relação entre racismo ambiental e crise climática

A ONU, no relatório “Formas Contemporâneas de Racismo” (2022), denuncia que “os efeitos devastadores da crise ecológica recaem de forma desproporcional sobre grupos marginalizados por motivos raciais ou de origem étnica ou nacional”.

A pesquisa também aponta que os países do Norte Global, que mais contribuíram para a crise climática, continuam exportando seus impactos negativos para as nações historicamente exploradas. Isso se reflete no Brasil, onde comunidades periféricas e tradicionais são tratadas como zonas de sacrifício ambiental.

O racismo ambiental se revela, então, não apenas como uma consequência da degradação ambiental, mas como um sistema que permite que certos grupos continuem lucrando enquanto outros são sistematicamente prejudicados.

O direito à cidade e a luta pela justiça ambiental

A solução para o racismo ambiental passa pela garantia do direito à cidade e do direito a um meio ambiente saudável.

Bárbara Dantas de Sousa, no estudo “Racismo Ambiental e Direito à Cidade: Desafios Diante das Mudanças Climáticas” (2024), afirma que “o direito à cidade, enquanto conceito normativo, possui potencial transformador para enfrentar desigualdades, mas sua efetivação depende de políticas integradas e participação cidadã efetiva”.

Isso significa que não basta criar políticas ambientais – é preciso garantir que elas alcancem quem mais precisa.

Caminhos para o combate ao racismo ambiental

Os estudos analisados demonstram que o racismo ambiental não é um acidente, mas uma consequência direta de um modelo de desenvolvimento excludente. O que pode ser feito para mudar esse cenário?

- Fortalecer políticas públicas de justiça ambiental, garantindo proteção para comunidades afetadas.

- Aumentar a fiscalização de crimes ambientais, impedindo que empresas poluam e destruam territórios vulneráveis impunemente.

- Incluir comunidades tradicionais no planejamento ambiental, respeitando seus direitos e conhecimentos ancestrais.

- Promover infraestrutura urbana de qualidade em todas as áreas, assegurando que o acesso à água potável, saneamento e ar puro não seja um privilégio, mas um direito.

- Garantir reparação justa para vítimas de desastres ambientais, responsabilizando corporações e governos por seus impactos.

A luta contra o racismo ambiental é, antes de tudo, uma luta por dignidade e equidade.

Como reforça a pesquisadora Thula Pires, no estudo “Racializando o Debate sobre Direitos Humanos” (2018):

“É preciso ter coragem para confrontar um modelo ilusório de proteção dos direitos humanos, que pensa a violência de forma abstrata e eventual, para que possamos construir categorias jurídicas que sejam capazes de responder a violências concretas e permanentes”.

O futuro do meio ambiente e da justiça social estão interligados. A questão é: quem pagará o preço da inação?

Leia também: Energisa condenada por retirada de medidor sem justificativa

Leia também: Biopirataria na Amazônia: conhecimento ancestral em risco